|

Le "Riduzioni" del Paraguay Enrico Padoan s.j. |

Territorio – I primi gesuiti – I Guaranì – Prime Riduzioni – Razzie - Sacro esperimento - Vita e attività nelle Riduzioni – Preservare l’identità di un popolo

Il territorio tra Perù e Brasile del Sud

Queste pagine ci portano nel cuore dell'America Meridionale, quando non esisteva né Paraguay, né Uruguay, né Argentina. All'estremo ovest, di fronte al Pacifico, c'era il grande Perù di allora, depredato del suo oro e della civiltà Inca dalla prepotenza di Pizarro. All'estremo est il Portogallo andava colonizzando quei territori affacciati sull'Atlantico, ai quali aveva già dato il nome di Brasil.

I gesuiti Anchieta e Nobrega vi fonderanno nel 1553 la città di San Paolo. Tra queste due regioni si estendevano terre sconfinate dominio della foresta, solcate dai grandi fiumi Paranà, Paraguay e Uruguay.

Nel 1527, pochi anni prima che Pizarro conquistasse il Perù, Sebastiano Caboto, al servizio del re di Spagna, era sbarcato sulle coste della baia dove poi sarebbe sorta Buenos Aires. Nel 1536 Juan de Ayolas aveva fondato all'interno la città di Asunciòn.

Permanevano di difficile accesso le terre sconfinate abitate da tribù di ceppo Guaranì, seminomadi, che avendo fatto qualche esperienza della prepotenza dei colonizzatori spagnoli vi si erano fieramente ribellati. Quelle terre erano anche da sempre teatro di conflitti sanguinari tra Guaranì e altre tribù di nativi: i Tupi.

Da un po' di tempo la regione subiva pure il flagello di scorrerie di predoni mamelucos (meticci): spalleggiati dai Tupy, facevano razzie di Guaranì, da vendere schiavi sui mercati di San Paolo.

La Corona portoghese chiudeva un occhio su queste razzie, nelle quali vedeva un'ottima pedina di penetrazione verso l'interno, in vista dell'oro peruviano. Coloni spagnoli e coloni portoghesi, dunque, bramavano di penetrare in quelle terre, per mettere definitivamente le mani sui nativi Guaranì e sfruttarli.

Arrivo dei primi Gesuiti

In questa realtà di avidità e di prepotenza, a un certo punto entrano in campo i gesuiti. Fondati a Roma nel 1540, erano arrivati nel Rio de la Plata nel 1585. Richiesti poi dal vescovo del Tucuman, il domenicano Reginaldo De Lizaraga, giungono ad Asunciòn tre di loro: il portoghese Manoel Ortega, il catalano Juan Saloni e l'irlandese Thomas Fields.

I tre si mettono a disposizione dei coloni per i quali sono stati chiamati, ma contemporaneamente cominciano ad addentrarsi nella regione contesa, a est di Asunciòn, precisamente nel Guayrà, e a prendere contatto con gli indigeni della zona, appunto i famosi Guaranì. La possibilità di valersi della lingua locale fu certo un motivo del loro successo.

Le relazioni con i coloni spagnoli, invece, cominciarono presto a guastarsi. La ragione è semplice: i gesuiti non ammettevano che essi schiavizzassero i nativi, ed esigevano il rispetto integrale delle leggi protettive emanate dalla Corona di Spagna.

L'attrito giunse a tal punto che la Compagnia di Gesù ritenne opportuno ritirare i propri missionari dalla regione paraguaiana. Sembrava un gesto rinunciatario. Di fatto i gesuiti volevano guadagnare tempo, per preparare meglio e più diplomaticamente il proprio ingresso nella regione detta del Paraguay.

|

Il primo problema da affrontare era: quelle regioni dell'interno spettavano veramente alla Spagna? E se vi manda gesuiti portoghesi o comunque non spagnoli, la Spagna o i suoi coloni potranno creare problemi? È vero che il trattato di Tordesillas aveva tracciato la linea di demarcazione tra i territori, ma ciascuna delle due Corone riconosceva quel trattato solo per rivendicare diritti veri o presunti, ma lo ignorava quando si trattava di sopraffare i diritti rivendicati dall'altra parte, a torto o a ragione.

Per quanto riguarda la Compagnia di Gesù, il generale dei gesuiti, l'italiano Claudio Acquaviva, taglia la testa al toro: non assegna quei territori né alla Provincia del Perù, né alla Provincia del Brasile, ma ne istituisce una nuova, dove possa inviare missionari di qualunque provenienza: la Provincia del Paraguay.

Claudio Acquaviva aveva imparato da Gesù che bisogna essere "prudenti come serpenti". Ma Gesù aveva anche detto: "Vi mando come agnelli tra lupi". E agnelli tra lupi saranno appunto i missionari gesuiti italiani, spagnoli, tedeschi, portoghesi, belgi, irlandesi, cechi, inglesi, ecc., inviati in Paraguay. Dove i lupi non saranno i selvaggi Guaranì, ma i colonizzatori civili e cristiani, risoluti a troncare un grande esperimento di evangelizzazione, e quindi di civiltà.

I Guaranì

La prima cosa che i missionari faranno sarà indurre i Guaranì a smettere il loro nomadismo, con tutto ciò che questo comportava. I Guaranì vivevano in grandissime capanne multifamiliari chiamate malocas. In ciascuna di esse abitavano tutti i discendenti di un avo comune, con le loro mogli e i figli. In una sola maloca potevano trovarsi fino a duecento persone, nella più completa promiscuità. Ogni maloca faceva spesso parte di una comunità più grande. Li guidava un capo: il Cacicco. Vivevano di caccia, di pesca, del raccolto di ciò che la selva offriva. Praticavano anche una primitiva agricoltura, che dava manioca e poco più.

Il compito del Cacicco consisteva essenzialmente nel controllare che nessuno si esimesse dal dare il proprio apporto. Il ricavato di queste attività veniva di volta in volta suddiviso equamente tra i membri della comunità. In caso di guerra gli veniva riconosciuta un'autorità coercitiva. E la guerra non era infrequente. C'era anche il capo religioso, il Payé. Dava il nome ai neonati e curava i malati con le sue pratiche di medico-stregone.

Al di sopra di questi gruppi c’era un’altra autorità, il Caravié, grande sciamano. Viveva errante e solitario, ma ogni tanto appariva per ricordare la grande verità: viviamo nella Terra-cattiva, dobbiamo tornare nella Ywy-mara-ey, la Terra-senza-il-male, dove gli uomini vivevano insieme con gli Dei. Poi, per colpa degli uomini, venne un diluvio, e gli Dei crearono la Terra-cattiva. Ogniqualvolta i Guaranì si spostavano, pensavano alla sospirata Terra-senza-il-male.

Valori fondamentali erano per loro l’amore tra genitori e figli, non concepivano la proprietà privata, per cui ogni guaranì viveva della solidarietà del gruppo. Questa non era certo frutto di una ideologia collettivista, ma aveva come contropartita lo stesso effetto: una forte indolenza nonché la mancanza di ogni iniziativa personale. Sono documentati altri elementi: sfrenata licenza sessuale, poligamia, ubriacature rituali collettive. Inoltre "le guerre tribali tra Tupy e Guaranì erano crudeli. Ogni villaggio conquistato era distrutto e gli abitanti uccisi. I pochi superstiti venivano sacrificati ritualmente" (Armani).

Le prime "Riduzioni"

I gesuiti avevano già fatto comprendere ai Guaranì di non avere pretese di asservimento. E in realtà quello che volevano era solo che le leggi spagnole in difesa degli indios non restassero lettera morta. Questo come condizione necessaria per l'evangelizzazione. Di questo finalmente il responsabile dell'amministrazione spagnola nel Rio de la Plata, Hernando Arìas de Saavedra, si rese pienamente garante, ignorando il permanere della pertinace e ottusa contrarietà dei coloni.

Il 26 novembre 1609 il luogotenente generale del Paraguay e del Rio de la Plata, capitano Pedro de Anasco, emana un'ordinanza con la quale faceva divieto assoluto agli spagnoli di entrare nella zona del Guayrà, e di reclutarvi indiani per il loro servizio personale. Era la nascita, almeno dal punto di vista giuridico, delle Riduzioni del Paraguay.

Padre Marciel de Lorenzana e Padre Francisco de San Martin si inoltrano verso sud nella regione dell'Alto Paranà. Già negli ultimi giorni del 1609 iniziano a formare la prima comunità, e danno all'embrionale villaggio il nome di S. Ignazio. Altri missionari si aggiungono.

Due anni dopo, al Lorenzana subentra Padre Rocco Gonzales de Santa Cruz. È un creolo, cioè un figlio di coloni nato ad Asunciòn. Conosce bene lingua e costumi Guaranì. Questo gli permette di avvicinare con successo gli indigeni: musica, danza, canti corali, organizzazione e cura affettuosa dei fanciulli: cosa che conquista il cuore degli adulti. Architetto, muratore, falegname, sapeva fare tutto con le proprie mani. Nasceva così l'organizzazione sistematica del lavoro dei Guaranì, che si sarebbero rivelati abili nell'apprendimento d'ogni lavoro manuale.

Nel 1628 il payé Nezù, geloso dell'ascendente che i missionari vanno acquistando, organizza una rivolta. Il 15 novembre P. Rocco Gonzales e P. Alfonso Rodriguez vengono massacrati mentre stanno costruendo il piccolo campanile del villaggio, che in seguito prese il nome di Martires. Due giorni dopo è la volta del P. Giovanni del Castillo, in altro villaggio. La guerriglia si propaga, e per un mese minaccia di travolgere tutto.

|

Il 20 dicembre, in uno scontro con altri Guaranì guidati dai cacicchi Neenguirù e Tabacambì, Nezù e i suoi vengono battuti e la rivolta si esaurisce. Molti rivoltosi ritornano, fiduciosi nella capacità di perdono dei missionari. Questa vicenda fa capire quali fossero i rischi, le fatiche fisiche e morali, l'alternarsi stressante di speranze e delusioni sofferte dai missionari nella realizzazione di quella realtà storica che furono le Riduzioni del Paraguay. Allo scadere comunque di quel 1628, nell'area dell'Alto Paranà esisteva già una dozzina di villaggi, sia pure tirati su in strutture ancora rudimentali.

Ad est di Asunciòn, tra i fiumi Paranapanema e Iguazù, i pionieri sono P. Giuseppe Cataldino e P. Simone Mascetta. Anch'essi fondano a tempo di record la prima Riduzione (forse la prima in assoluto), e da buoni italiani le danno il nome di Loreto. Altri si aggiungono. L'impegno è intenso, e pure nel Guayrà nel 1628 si contano già 13 Riduzioni.

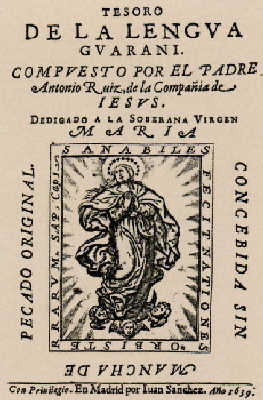

In soli vent'anni dunque i gesuiti - tra i quali ricordiamo particolarmente P. Antonio Ruiz de Montoya - sono riusciti a costituire 25 villaggi, con una popolazione di 50-60 mila individui. Per quei primitivi questo voleva dire vita ben diversa dal precedente nomadismo, sia individualmente che socialmente.

Ci chiediamo come abbiano potuto i missionari indurre quei primitivi indomiti a lasciarsi convincere. Forse sentivano confusamente che quella loro "cultura" in realtà mortificava le loro nascoste potenzialità e impediva loro di realizzarsi pienamente.

I gesuiti da parte loro erano mossi da due imperativi: evangelizzare quei "figli di Dio", e implicitamente promuovere quei germi buoni presenti allo stadio embrionale nelle loro tradizioni e nei loro costumi, aiutandoli a tradurli in vita vissuta.

Razzie per ridurre a schiavitù i Guaranì

E’ da tenere presente che i Guaranì, braccati da portoghesi e spagnoli che volevano asservirli, hanno forse riconosciuto nei missionari gesuiti uomini che volevano e sapevano aiutarli a difendersi, pagando di persona. I mamelucos di San Paolo, alleati con i Tupy, misero in atto varie razzie che si traducevano nel deportare come schiavi i Guaranì.

Agli appelli disperati dei gesuiti, le autorità spagnole rispondevano con l’inefficenza, e quelle portoghesi con la connivenza. Quasi tutte le Riduzioni del Guayrà vennero assalite e distrutte.

Per i gesuiti è venuto il momento di prendere tutte le iniziative necessarie per salvare la loro opera e i loro Guaranì. Nonostante i divieti legislativi, il superiore provinciale Diego de Boroa ordina che venga costituito un vero e proprio esercito Guaranì, debitamente armato. Padri e fratelli coadiutori, già uomini d'armi, provvedono all'istruzione e all'organizzazione. Si dà inizio anche ad una rudimentale produzione di armi da fuoco. Nel 1638 Ruiz de Montoya viene inviato in Spagna. Non gli valse molto far notare che era in gioco l'esistenza stessa della colonia spagnola del Rio de la Plata. Ottiene almeno che non venga proibita la costituzione dell'esercito Guaranì.

L'anno seguente, 1639, P. Diego de Alfaro, alla testa di formazioni Guaranì, mette in rotta una spedizione di mamelucos, sotto gli occhi attoniti d'una neutrale colonna di soccorso spagnola. Seguono due anni di pace, ma nel 1641 ecco apparire una imponente ed agguerrita formazione di cinquecento paulisti, duemilacinquecento Tupy, novecento canoe e un poderoso armamento. Si tratta di assestare il colpo decisivo, che metta fine alle Riduzioni dei gesuiti e alla presenza della Spagna in quei territori. La spedizione discende il corso del fiume Uruguay. Le vedette Guaranì ne denunciano l'approssimarsi, e li attendono alla confluenza del rio Mbororé con l'Uruguay. È l'11 marzo 1641.

I paulisti vengono sorpresi sul fiume da un violento e improvviso attacco di fuoco: trecento fucili e perfino un rudimentale cannone. Protette da questo sbarramento di fuoco, ottanta canoe Guaranì si precipitano sulla formazione avversaria e la scompaginano. I mamelucos cercano di sbarcare, ma qui li attende il cacicco Nicolàs Neenguirù con i suoi. La battaglia prosegue a lungo e termina con la completa disfatta degli invasori, che lasciano sul campo più di duemila morti. Seicento canoe, oltre quattrocento fucili e archibugi cadono nelle mani dei Guaranì.

La battaglia del rio Mbororé capovolge completamente ogni situazione, e consacra per la storia confini d'influenza secondo criteri assolutamente imprevisti. Ma questo interessa la storia civile. A noi qui preme sapere, che la battaglia del rio Mbororé segna la fine di un incubo per i gesuiti e per i loro Guaranì. Ormai il "sacro esperimento" delle Riduzioni del Paraguay può proseguire.

Territorio – I primi gesuiti – I Guaranì – Prime Riduzioni – Razzie - Sacro esperimento - Vita e attività nelle Riduzioni – Preservare l’identità di un popolo

|

|

|